À quelques semaines de la COP 30, les ONG Data For Good, QuotaClimat et Science Feedback dévoilent les conclusions de leur nouveau rapport cartographiant la désinformation climatique dans les médias audiovisuels. Elles alertent : 529 cas ont été détectés en France en 8 mois. Sans prise en charge médiatique et politique suffisamment rapide, la désinformation climatique risque de se propager davantage dans les médias mainstream, où l’intégrité de l’information est pourtant encadrée.

La désinformation climatique dans les médias français

La désinformation climatique a triplé à l’été 2025 par rapport au début d’année dans les médias audiovisuels français. Entre janvier et août 2025, ont été détectés :

- 529 cas de mésinformation climatique, définis par l’absence de volonté démontrée du locuteur de nuire, pouvant donc relever de l’erreur, ou de la perméabilité à des récits trompeurs,

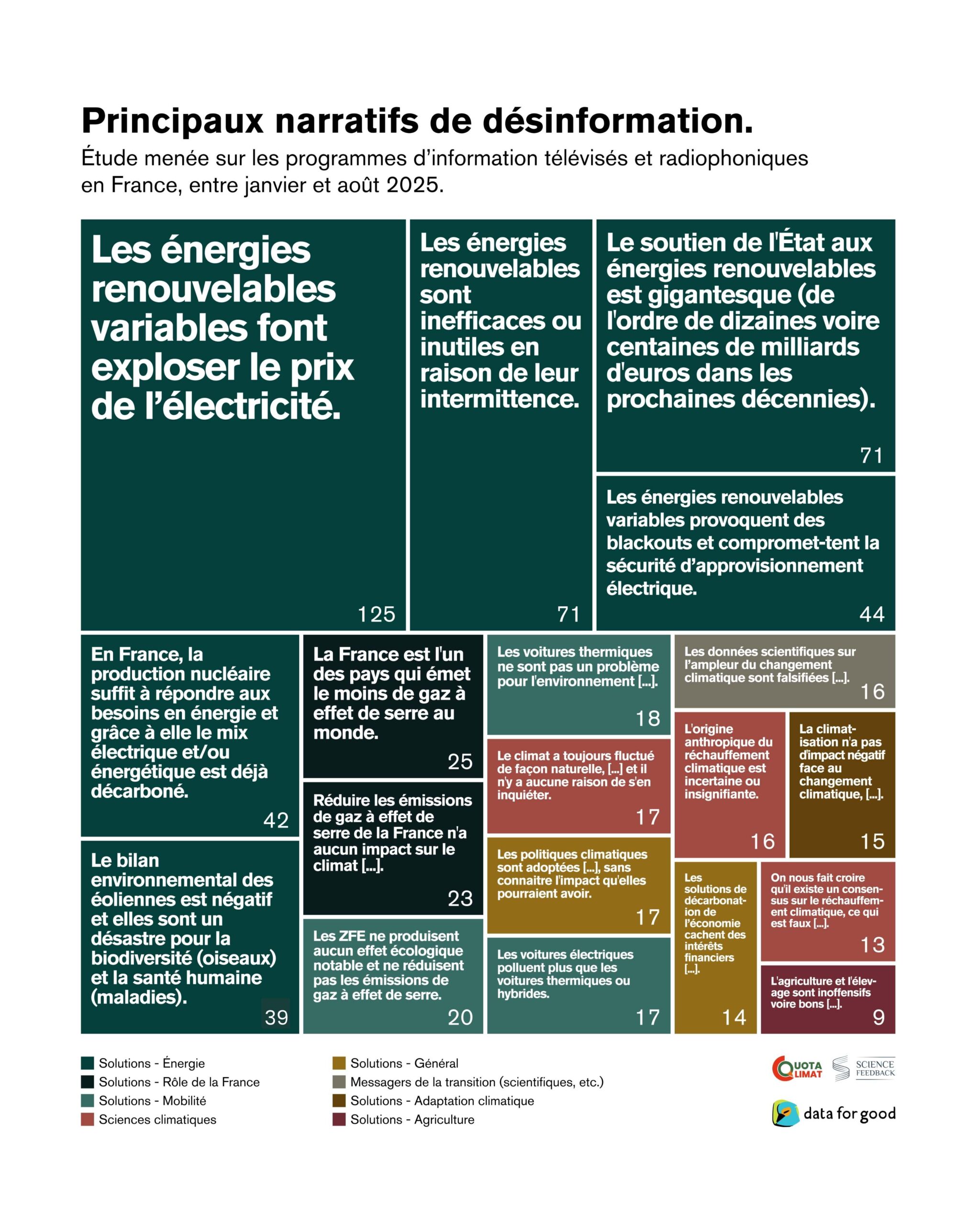

- 19 narratifs de désinformation climatique, définis comme des discours faux ou trompeurs et à haut risque d’induire le public en erreur sur des faits avérés par l’état des connaissances scientifiques à propos du changement climatique et de l’action climatique concernant les mesures d’atténuation et d’adaptation telles qu’établies par le GIEC.

Ces résultats permettent d’établir que :

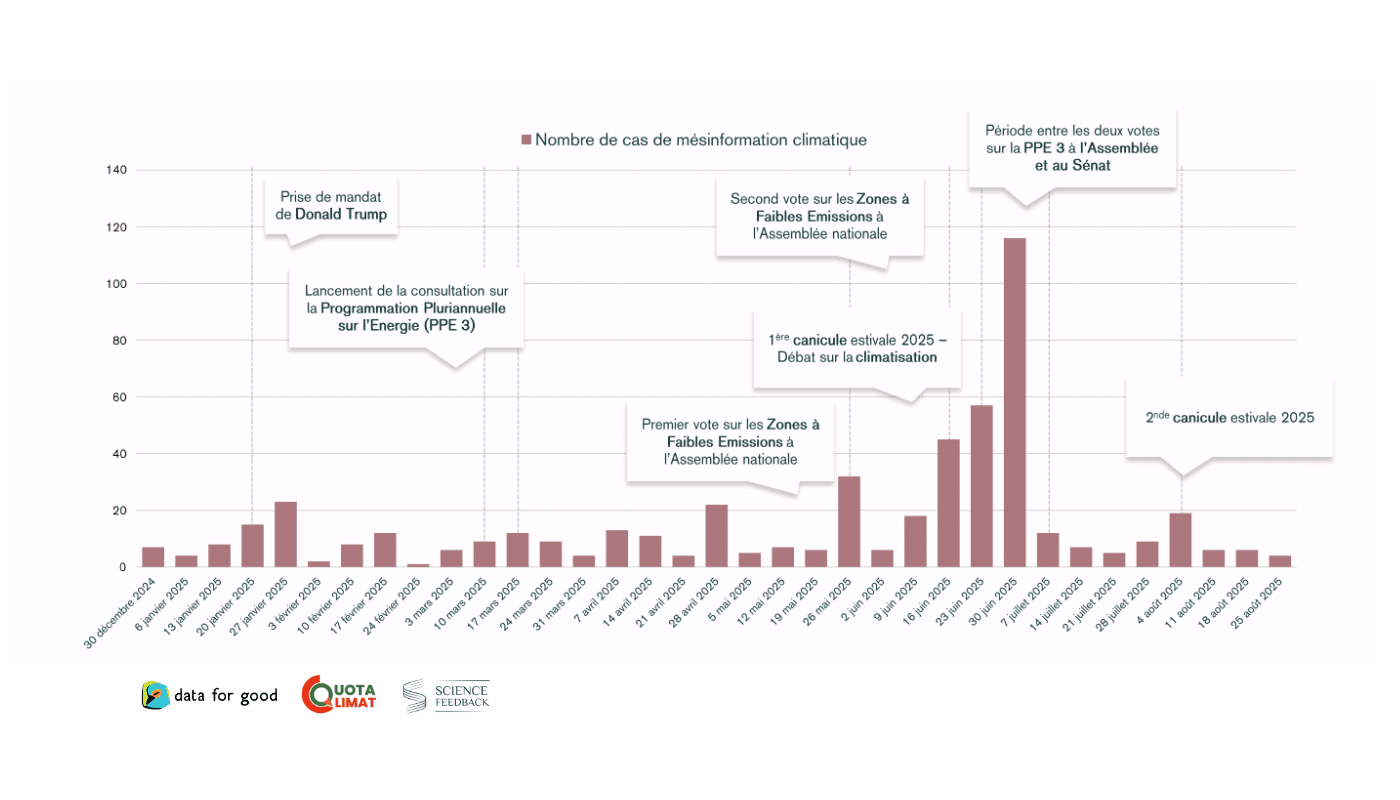

- La désinformation climatique est concentrée autour de moments identifiés : prise de mandat de Donald Trump, débats sur les Zones à Faibles Émissions, débats sur la programmation pluriannuelle de l’énergie et canicule.

- La presque totalité des cas ciblent les mêmes sujets depuis le premier trimestre 2025 : plus de 90% des cas identifiés concernent les solutions de la transition (70% des cas traitent du secteur énergétique, spécifiquement des énergies renouvelables, 10% de la mobilité et 9% du rôle de la France dans l’action climatique mondiale).

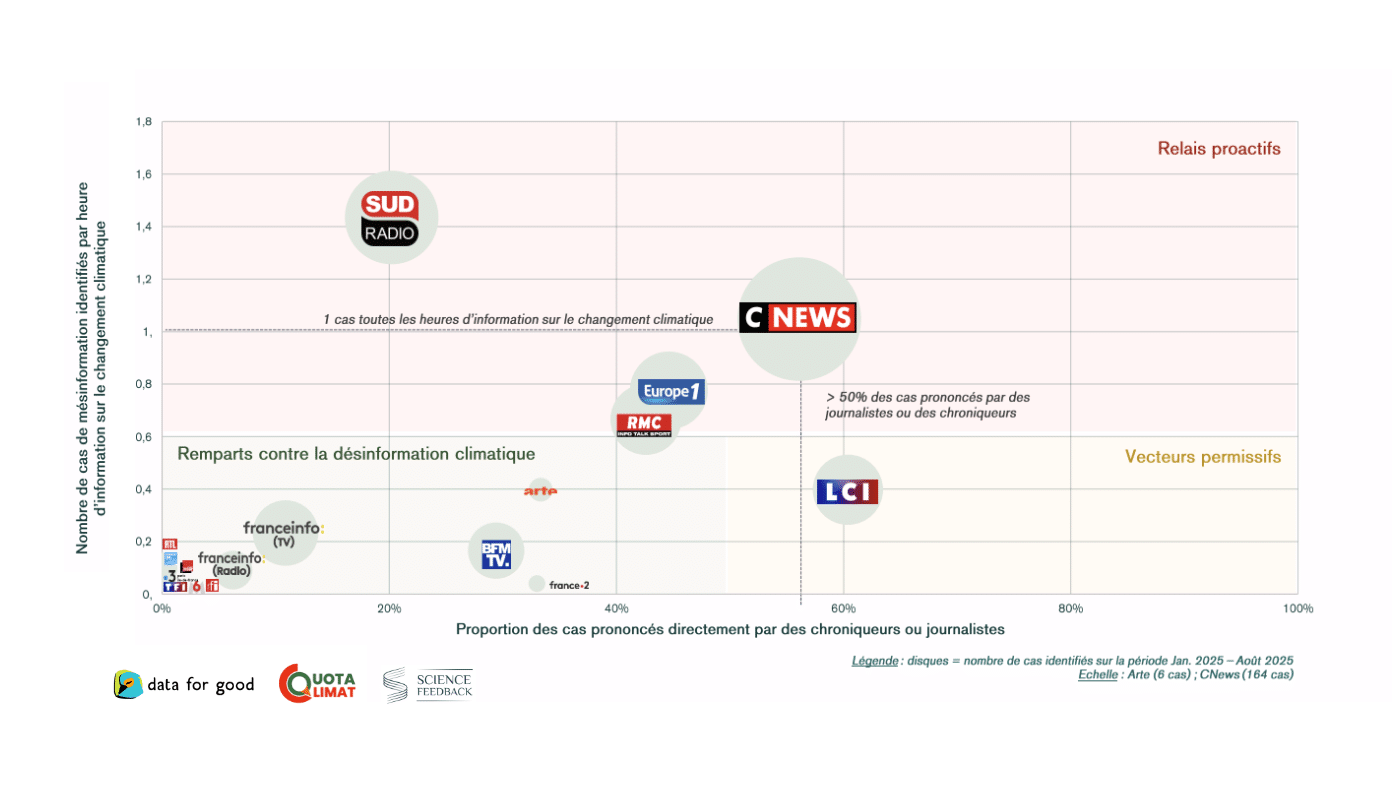

- Au sein des chaînes d’information en continu, l’audiovisuel public est six fois moins exposé aux narratifs de désinformation climatique que les chaînes privées.

- Au sein des chaînes d’information généraliste (radio et télévision), Sud Radio, Europe 1 et RMC sont les trois chaînes les plus exposées.

- Un cas est détecté toutes les 40 minutes de programme d’information sur le climat sur Sud Radio, et une fois toutes les heures pour CNEWS.

- Dans le secteur privé, 46% des cas sont prononcés par des journalistes ou des chroniqueurs.

- Dans le secteur public, les invités (incluant les personnalités politiques), concentrent 92% des cas identifiés.

Distribution temporelle du nombre de cas détectés entre janvier et août 2025 en France.

La comparaison entre le nombre de cas prononcé par heure d’information consacrée au changement climatique, et la part des cas prononcés par des journalistes ou chroniqueurs, permet d’établir la typologie suivante :

Cartographie des principaux médias audiovisuels français face à la désinformation climatique

La désinformation climatique dans les médias brésiliens

Au Brésil, la couverture médiatique des enjeux climatiques est en moyenne deux fois plus faible qu’en France. Cette faible couverture s’explique par un discours hégémonique gommant l’importance du sujet en comparaison du développement économique, ainsi que la conflictualité des luttes sociales et territoriales.

Ainsi, les cas détectés entre avril et septembre 2025 sont moins nombreux.

Parmi les cas détectés :

- Un tiers a été observé en septembre, qui constitue un pic de désinformation.

- Trois sujets principaux se dégagent : agriculture et déforestation, COP 30 et action climatique, et les véhicules électriques et bio-éthanol.

- En août 2025, 12% des mentions relatives au climat dans les médias brésiliens concernaient directement la COP 30.

À l’origine : des acteurs bien identifiés, comme l’industrie fossile ou encore l’extrême droite

Ces campagnes de désinformation sont menées, en France et au Brésil, par des acteurs identifiés : les secteurs émetteurs (fossile, automobile, énergétique, agricole), l’économie de l’attention, l’extrême droite, les ingérences étrangères, les sphères évangélistes au Brésil, et certains médias directement.

Elles sont amplifiées par des facteurs structurels : la fragilisation du journalisme, de son indépendance et de son pluralisme, ainsi que le manque de couverture et donc de réflexe et d’expertise concernant les enjeux environnementaux.

Trois exemples lient ces campagnes aux acteurs identifiés :

- L’émergence du narratif concernant le lien entre énergies renouvelables et explosion du prix de l’électricité, sur le site de l’IFRAP, rattaché au réseau américain Atlas.

- La normalisation des idées du collectif signataire de la tribune anti-énergies renouvelables dans Le Point à partir de décembre 2024, et notamment du lien entre énergies renouvelables et blackout énergétique.

- La fausse affirmation selon laquelle l’État subventionne les énergies renouvelables à hauteur de 300 milliards d’euros, lancée par le Rassemblement national.

Une proposition de loi pour endiguer la désinformation climatique en France

Si la désinformation climatique se propage rapidement, ce rapport met en évidence qu’il s’agit d’un phénomène prévisible par sa nature, son origine et sa temporalité. Nous pouvons donc nous en prémunir.

Trois leviers ont été identifiés :

- Former les journalistes exposés au direct et les rédactions au sens large aux temporalités à risque et aux narratifs les plus fréquents.

- Protéger les journalistes indépendants, les médias d’intérêt public et les conditions de production d’une information fiable, intègre et suffisante.

- Réguler la désinformation climatique, pour sortir du régime d’impunité actuel.

En France, une proposition de loi est portée par le député Stéphane Delautrette et une coalition transpartisane de près de 100 députés : à la lumière de ce rapport, elle apporte une réponse proportionnée à la menace – à condition qu’elle soit rapidement examinée.